LWT | 湖南农业大学农学院/岳麓山实验室胡龙兴教授团队揭示黄酮类化合物影响籽粒苋种子呈色及品质的分子机制

籽粒苋为苋科苋属一年生粒用作物的统称,是典型的C4植物,不仅适应性强、生长速度快、产量高,还具备极高的营养价值与应用潜力 —— 其种子天然无麸质,富含蛋白质、不溶性膳食纤维及多种矿物质,被联合国粮农组织与世界卫生组织(FAO/WHO)联合誉为人类 “未来谷物”与“功能食品”;同时,籽粒苋的茎叶可作为蔬菜食用或饲草,是开发前景广阔的粮饲兼用型作物。

近日,湖南农业大学农学院/岳麓山实验室胡龙兴教授团队在中国科学院1 区 Top 期刊《LWT-Food Science and Technology》(影响因子 IF=6.6)发表了题为“Multi-omics reveals flavonoid biosynthesis and regulation network in colored Amaranthus hypochondriacus seeds with antioxidant benefits”的研究论文。团队通过联合组学分析,系统揭示了不同颜色籽粒苋种子的特征代谢物组成及分子调控网络,为籽粒苋品质改良提供了关键理论支撑。

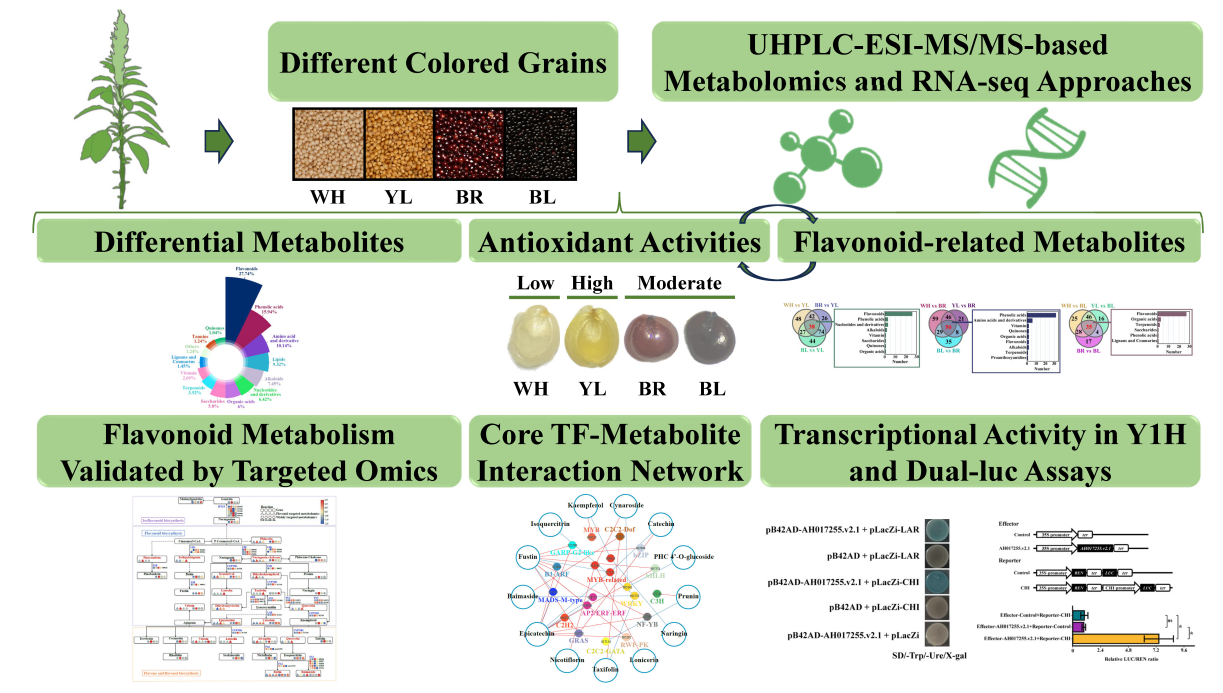

研究团队对不同颜色籽粒苋种子开展深度代谢组与转录组联合分析,共鉴定 763种代谢物,其中484种为差异积累化合物,黄酮类占比27.4%,是影响种子品质的核心代谢物。不同颜色种子代谢特征差异显著:白色种子氨基酸与脂质含量高,黄、黑色种子富集黄酮类,棕色种子侧重积累酚酸,且黄色种子抗氧化能力最强。为挖掘调控机制,团队筛选出53个与种子颜色、抗氧化活性相关的黄酮合成候选基因。功能验证显示,查尔酮异构酶(CHI)是调控黄色种子高黄酮含量的关键基因,转录因子AhMYBD可结合其启动子激活转录,首次阐明籽粒苋种子黄酮积累核心调控模块,为解析相关遗传基础提供重要见解。

图1 不种颜色籽粒苋种子转录代谢调控机制模式图

湖南农业大学作物学在读博士研究生周涛为该论文第一作者,胡龙兴教授与青年教师徐倩为共同通讯作者。研究得到湖南省科技创新计划(2024WK2013)、湖南省研究生科研创新项目(CX20230694)及国家盐碱地综合利用技术创新中心科技创新发展专项资金(2022SZX13)联合资助。

胡龙兴教授团队长期聚焦高产高蛋白饲草种质创新与开发利用。已收集保存禾本科、豆科、苋科等饲草资源近1万份,完成3000余份种质的系统评价,筛选出高产、高蛋白、耐盐碱的籽粒苋等优异种质。通过杂交育种并结合分子标记辅助选育技术成功培育5个饲草新品系。团队在三亚、东营、长沙建有育种基地,新品系已在新疆喀什、阿拉尔、内蒙古鄂尔多斯、湖南常德等多地规模化栽培示范。此外,基于创新的 “禾—苋”高效间作栽培模式,团队开发了混合青贮、草颗粒等草产品,并在湘东黑山羊、草鱼养殖中完成饲喂评价,成效显著,为我国饲草产业高质量发展提供了重要技术与种质支撑。

图2 籽粒苋育种与栽培示范及饲喂评价应用

通讯员:徐倩