水稻栽培技术研究团队

附件1:学科、学位点及学科团队介绍(参考内容):

团队名称:水稻栽培技术研究团队

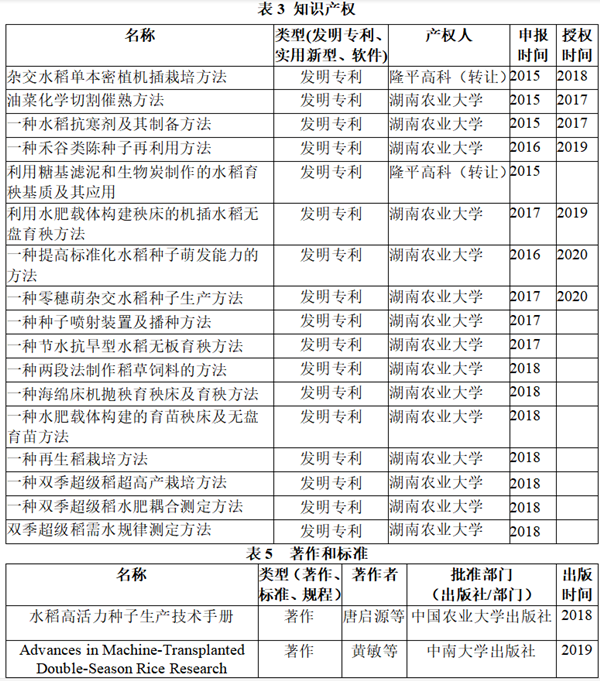

水稻栽培技术团队(CPEP)是我校国家重点学科作物栽培学与耕作学、双一流建设学科作物学的核心组成部分,在秉承上世纪80年代水稻光温特性研究、90年代双季稻超高产栽培研究(双季稻“旺壮重”栽培)、世纪之交的轻省栽培和物化栽培研究(水稻快速免耕栽培与物化产品应用、油菜茬水稻免耕栽培技术)、本世纪10年代的高产与资源高效利用栽培研究(超级杂交稻“三定”栽培)的基础上,近年来开展了轻省高效再生稻栽培、机械精量有序栽培(杂交稻单本密植大苗机插栽培、有序机抛栽培、种肥药一体机穴直播栽培)等技术研究,先后承担了国家级和省部级重点项目与课题30余项,提出了2项农业部主推技术、4项湖南省主推技术,开发出 “谷粒饱”叶面肥、浸种型种衣剂、种子活力调节剂等物化技术产品,获得国家科技进步二等奖2项、教育部科技进步二等奖1项,省科技进步一等奖2项、二等奖5项;获得国家发明专利26项;发表SCI论文75篇(其中JCR一区40篇),为我校农业科学学科进入全球ESI学科排名前1%做出了30%以上的贡献。

团队负责人:

唐启源,博士,1964年3月生,湖南农业大学二级教授,作物栽培学与耕作学专业博士生导师、硕士学位点领衔人;担任国家水稻产业技术体系“长江中游稻区高产栽培与秸秆综合利用”岗位科学家,中国作物学会作物种子专业委员会副会长、作物栽培专业委员会水稻学组副组长、水稻专业委员会委员,湖南省再生稻首席专家。长期从事水稻栽培技术研究与生产指导,获得省部级科技奖一、二、三等奖8项,发表学术论文160余篇,其中SCI论文21篇。近五年来承担国家973、863、国家自然科学基金面上项目、水稻产业技术体系岗位专家项目等科研课题10余项,获授权国家发明专利5项。

研究方向:

(1)现代水稻生产技术方向:围绕水稻高效种植制度与高效生产技术两大主题,以水稻机械精量有序种植为主线,开展机械规模化生产条件下水稻绿色轻简高效化技术的创新集成及其示范推广,着重开展再生稻技术、种子提质生产技术、水稻机械轻简化生产技术、数字水稻技术等研究。

(2)水稻产量形成与品质生理方向:主要开展水稻优质高产形成机理及栽培调控技术研究,包括多熟制条件下水稻高产生理机制、机械规模化条件下的水稻高产形成机制、高档优质稻品质形成等生理与调控研究。

(3)水稻非生物逆境生理方向:围绕水稻安全生产主题,重点研究高低温对水稻生长发育的影响及其机制,研发水稻耐逆物化产品和缓解或调控技术;开展重金属污染稻田水稻镉吸收与转运机制及控镉生产技术研究。

团队部分成果:

(1)研发了杂交水稻单本密植大苗机插栽培技术,为杂交水稻机械化高产高效栽培提供了理论依据和技术支撑。

已进行成果评议,为农业农村部主推技术,申请与获得专利10余项,发表SCI论文20余篇。

通过多年多点大田联合试验等研究明确了单本密植栽培是实现杂交稻丰产节本增效有效途径。在此基础上,运用现代作物栽培学、机械工程科学和种子科学的技术原理,开展了机械化种子精选、包衣、精准播种等技术与物化产品的研究,研制了杂交稻单粒定位印刷播种机及超微粉水稻种衣剂、水稻抗寒剂、水稻种衣肥等栽培物化技术产品,满足了机插条件下单本栽培对播种精度、出苗率和成秧率的高要求,建立了以“三一”(一粒种、一棵苗、一蔸禾)栽培技术工程为核心的杂交稻单本密植大苗机插栽培技术体系,突破了单粒定位播种、单本成苗、少种盘根、大蔸取秧等单本密植机插关键技术。与传统机插栽培相比,单本密植机插栽培可实现种子用量减少60%以上,秧龄延长10-15天,秧苗素质大幅度提高。

2015年,以袁隆平院士为组长的专家组对“杂交水稻单本密植机插高产高效栽培技术”进行了技术评议,一致认为该技术成果居国际同类研究先进水平。2017年,隆平高科出资500万元转让了该技术,同年获得首届中国(三亚)国际水稻论坛年度创新技术奖。2018年,在湖南安仁开展的稻-稻-油三熟制杂交双季稻单本密植大苗机插栽培示范双季亩产达1193.7公斤,创全国稻-稻-油三熟制双季稻高产记录。2019年,农业农村部将该技术列为农业主推技术,在湖南浏阳等29个县市区、湖北、广西、江西、四川等5省5县(市)进行了技术推广应用。

(2)研发了水稻高活力种子生产与加工技术,为水稻机械精量栽培技术提供了高质量种子支撑。

已通过湖南省农学会组织的成果鉴定,以万建民院士为组长的专家组评议为整体居国际先进水平。技术已获授权专利4项,发表学术论文23篇,完成博士、硕士学位论文8篇,2019年获湖南省农业技术规程立项。

系国际上第一次系统研发水稻高活力种子生产技术。项目针对我国杂交水稻种子活力较差难以满足现代机械精量轻简化栽培的现状,开展了水稻种子活力检测方法、杂交稻种子活力形成机理与调控技术等研究,主要科技创新点如下:(1)创新了与田间出苗高度吻合的常规与快速水稻种子活力检验方法;(2)揭示了稻穗群体种子活力差异的时空变化规律,提出了增加早授粉强势粒比率、强化晚授粉弱势粒灌浆以提高杂交种子活力的途径与技术。(3)发现了种子活力和发芽率随授粉后天数变化的高值交叠区间,创建了杂交水稻种子适期早收技术及其参数指标。(4)创新集成了以“一养二早三适”为核心的杂交水稻高活力种子生产技术体系,示范应用表明种子发芽率比常规制种平均提高6.5个百分点,活力指数平均提高19.0%。

(3)研制形成了机收再生稻技术并在全省大面积推广。

针对机收再生稻机械碾压损失大、再生力低、品种和农艺措施不配套等生产问题,在多年多区域品种筛选和“四防一增”栽培技术研发的基础上,着力农机农艺融合,研制了再生稻专用收割机和配套农艺措施,大幅度减少了头季碾压损失;明确了适合机械化生产的再生稻品种关键特征、留桩高度和肥水运筹方式,研发了再生稻抗逆 (高、低温)栽培技术,形成了机插机收、机直播机收、机抛机收等多种再生稻生产模式,实现了再生稻种植技术的绿色高产高效;通过多点示范、大范围多层次技术培训,有效推动了湖南省再生稻生产,面积由2014年不足7万亩增加至2019年的400万亩左右,再生季大面积产量由2014年的100kg/亩左右提高至250kg/亩左右,核心示范片达到400kg/亩以上,重点示范区实现周年产量超千公斤、效益超千元的目标。

(4)研发了水稻机械有序抛秧技术并示范推广。

与中联农业机械有限公司合作,通过研发有序抛秧机和农机农艺融合技术实现水稻机械有序抛秧栽培,解决了手抛秧杂乱无序和通风透光差的问题,保持了抛秧水稻返青快分蘖早发的优良特性,是水稻抛秧栽培的重大突破。在此基础上,着重开展了机抛秧育秧的机械化和精量化,不同尺度条件下机械有序抛秧技术的快速立苗及其早发特性、产量形成特点研究、形成了不同季别、不同种植模式下机械有序抛秧的技术参数。项目已开展三年的试验示范,成效显著,2020年在湖南省20个县市区重点示范。

表1 承担的科研项目

表2 近5年发表的论文